艺术是人类的共同语言。它以无需言说的方式带给人美的感受,更让人们的思想相遇、碰撞。

对创作者而言,艺术是展现内心世界情感与思考的方式;

对欣赏者而言,艺术是唤起内心世界情感与思考的契机。

搭建起连接创作者和欣赏者内心之间的桥梁,正是艺术的意义所在。

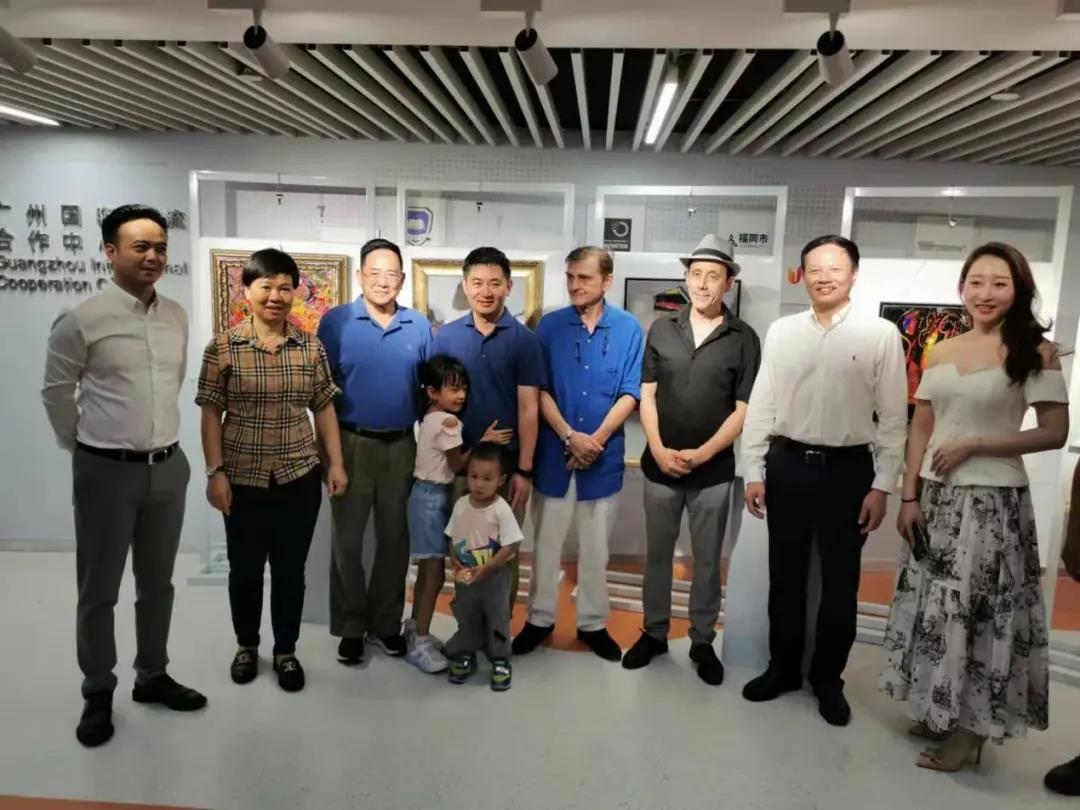

9月11日下午,由广州国际交流合作中心(简称广州国合中心)与海外高层人才艺术研究院主办的“与创作对话——中法艺术沙龙”顺利举行。本次沙龙邀请了三位分别来自中法的艺术家作为主讲人,分享他们各自的艺术风格和创作理念。活动搭建了中外国际艺术交流平台,推动艺术家与观众的深入交流,从而更了解艺术创作与艺术收藏的故事。本次活动的来宾包括广州国合中心入驻机构代表、国内外行业协会代表等。

让·米歇尔

(Jean Michel Stanislas Garczynski)

让·米歇尔1957年出生于法国巴黎,是法国当代表现主义艺术家,造型艺术家,雕塑家,插图画家,摄影师,奢侈品设计师,法国美术家协会会员,法国表现主义画院院长。

2008年首次踏入中国艺术展的让 · 米歇尔,意外与中国文化结缘,从此被中国文化深深吸引,自此开启中国艺术探索之旅,同时致力于成为中法文化交流的使者。他于2014年为纪念中法五十周年创作的《半世纪的友谊》,以让·米歇尔最喜爱的“马”为主题,并以中国的五星红旗与法国国旗的颜色为底色,意在传递携手共进、互相扶持的友好国际精神。

《半世纪的友谊》——中法友谊

借中法文化艺术交流之际,让·米歇尔遍访中国不同地区美景并用画笔记录下来, 新疆、四川、黄山、桂林、婺源等。作品在中国遍及30多个城市的100多个艺术展览、沙龙以及文化艺术交流活动展出。

让·米歇尔部分作品:

《苗族姑娘》

《黄山》

帕斯卡·玛尔耶特

(Pascal Maljette)

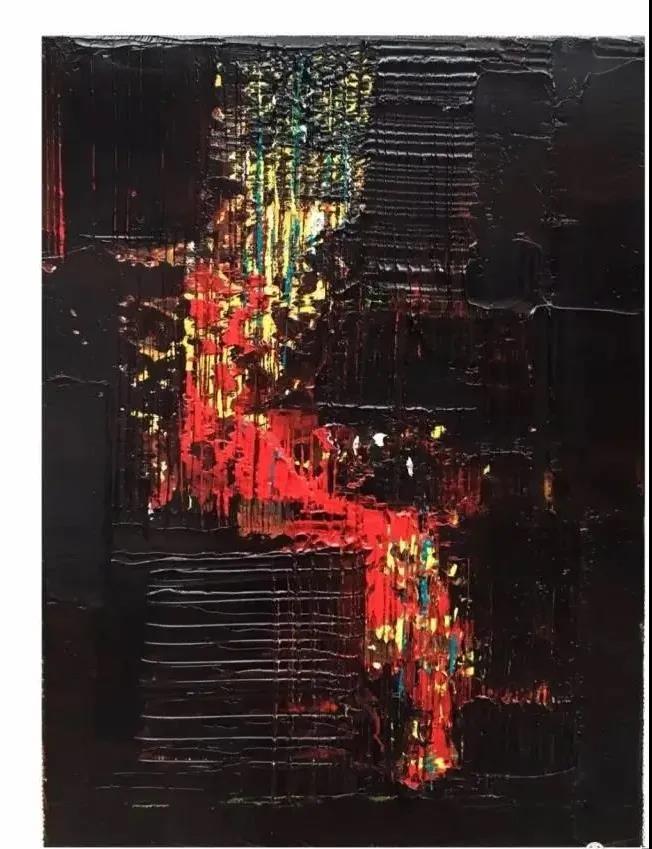

帕斯卡·玛尔耶特是法国抽象艺术家,印象派艺术家,摄影师。1961年生于法国,自2005年开始旅居中国,现居广东广州。

帕斯卡·玛尔耶特说:“我是一名法国艺术家,自2005年以来大部分时间都在中国。中国给了我创作艺术的灵感,那是不同的世界和不同的文化。我的灵感都来自我周围的事物。由于大部分时间无法与中国人直接沟通,促使我用其他方式来了解我所生活的世界。我只是想在画布上表达感情,那种你可以用眼睛捕捉到的感情。”

活动上,帕斯卡分享“中国小女孩”系列。帕斯卡认为天真烂漫的小女孩们是中国的未来,美丽而聪明,为更好的生活而奋斗,还展示了他对中国传统文化意象的描绘与理解。比如鱼,它是运动的、有速度的、不休止的,代表财富。

董一点

董一点,1966年出生于海南布加查,黎族。毕业于广州美术学院,现为职业艺术家,常居广州。作品遍布全球30多个国家,作品曾被法国前总统,欧洲政要收藏。

董一点的题材主要是乡土风景画家,风格接近表现主义。家乡海南强烈的阳光、鲜明的色彩与独特的气候风情影响了他观看与表现世界的方式,因此他的油画色彩鲜明响亮,笔触自由厚重,具有视觉冲击力与蛮荒神秘的气息。2014开始,专注于黎族文化的创作。画面中色彩、物象、感受都来自于他热爱的家乡,即中国古老民族——黎族。

董一点说:“我要用色彩,通过画布、画笔、颜料把黎族的故事讲给全世界人民听。这是我一直想要做的事情,以前自己还不成熟,后来我不断回到故乡,回到小时候生活的环境中,听老人家讲古老的故事,找到了熟悉的感觉,便迫不及待的开始创作,再不画黎族我就老了,要趁着现在精力和感觉还在的时候努力创作。”

本次活动,艺术家们围绕艺术收藏与嘉宾展开交流讨论。他们表示艺术收藏的价值和不仅体现在物质层面,还有对文化传播的贡献。因为每一件艺术品都蕴含着独特的文化背景和时代特征,它保留了一个时代的文化记忆。收藏艺术品可视为是将文化记忆传承下去。

艺术家们认为当前随着中国经济的高速发展和人们物质生活水平的提升,大家更多倾向于追求精神层面的满足,热爱艺术、欣赏艺术、收藏艺术品的人越来越多,这使得国内艺术品市场很有潜力。

广州国合中心理事长范群感谢三位艺术家带来的精彩纷呈的艺术分享,国合中心自成立以来,不断积极探索国际交流的新模式,在不断夯实服务基础、推动科创交流的同时,也在艺术领域当中寻找更加柔软、生动的交流方式。